Cuando Moctezuma tuvo la visión de hombres desconocidos que venían a cuestas de animales parecidos a venados

Según una leyenda azteca, antes de la llegada de los conquistadores españoles se dieron ocho señales durante los 10 años anteriores, que anunciaban el colapso del estado mexica: Una columna de fuego apareció en el cielo nocturno  (posiblemente un cometa); El templo de Huitzilopochtli fue arrasado por el fuego, mientras más agua se arrojaba para apagar el incendio, las llamas crecían más; Un rayo cayó en el templo de Xiuhtecuhtli, en donde se llama Tzummulco, no se escuchó el trueno; Cuando había aún sol, cayó un fuego. En tres partes dividido, saliendo de occidente a oriente con una larga cola, se escucharón ruidos en gran alboroto como si fueran cascabeles; El agua del lago pareció hervir, por el viento que sopló, parte de Tenochtitlan se inundó; Se escuchó a una plañidera dirigir un canto fúnebre a los aztecas; Se cazó un extraño pájaro parecido a una grulla. Cuando Motecuhzoma Xocoyotzin (Moctezuma II)miró en sus pupilas, pudo ver hombres desconocidos que se hacían la guerra y venían a cuestas de unos animales parecidos a venados; Gente extraña, con un cuerpo y dos cabezas, gente deforme y monstruosa, las llevaban a la casa de lo negro, se las mostraban a Moctezuma y luego desaparecían (posiblemente hombres a caballo con armadura).

(posiblemente un cometa); El templo de Huitzilopochtli fue arrasado por el fuego, mientras más agua se arrojaba para apagar el incendio, las llamas crecían más; Un rayo cayó en el templo de Xiuhtecuhtli, en donde se llama Tzummulco, no se escuchó el trueno; Cuando había aún sol, cayó un fuego. En tres partes dividido, saliendo de occidente a oriente con una larga cola, se escucharón ruidos en gran alboroto como si fueran cascabeles; El agua del lago pareció hervir, por el viento que sopló, parte de Tenochtitlan se inundó; Se escuchó a una plañidera dirigir un canto fúnebre a los aztecas; Se cazó un extraño pájaro parecido a una grulla. Cuando Motecuhzoma Xocoyotzin (Moctezuma II)miró en sus pupilas, pudo ver hombres desconocidos que se hacían la guerra y venían a cuestas de unos animales parecidos a venados; Gente extraña, con un cuerpo y dos cabezas, gente deforme y monstruosa, las llevaban a la casa de lo negro, se las mostraban a Moctezuma y luego desaparecían (posiblemente hombres a caballo con armadura).

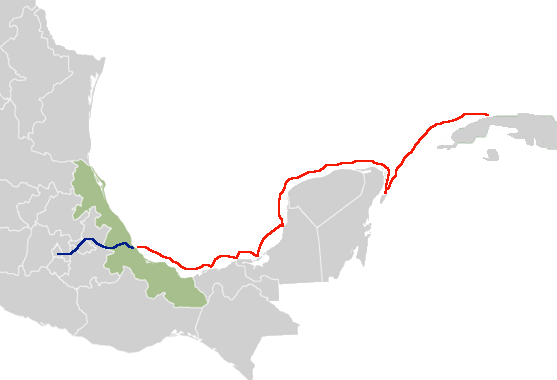

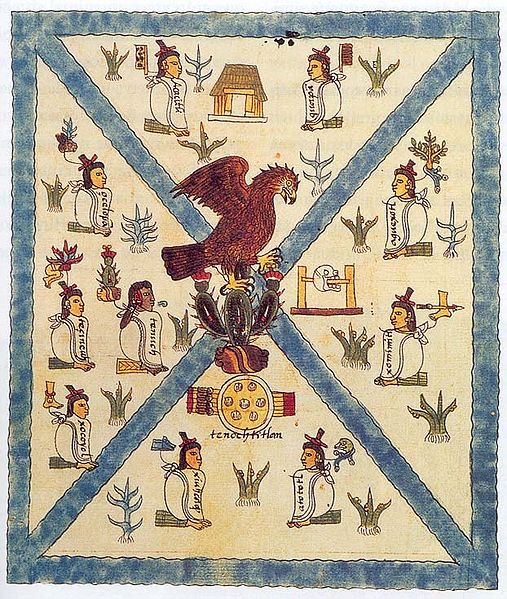

El Estado mexica(en náhuatl: Ēxcān Tlahtolōyān), llamado comúnmente Imperio azteca, fue la formación política mexica derivada del proceso de expansión territorial del dominio económico de la ciudad-estado México-Tenochtitlan, que floreció en el siglo XIV en Mesoamérica. Fue encabezado por los mexicas —también conocidos como aztecas—, un pueblo que, de acuerdo con algunos documentos históricos como la Tira de la Peregrinación, era originario de un sitio mítico conocido como Aztlán, al que se suele ubicar fuera de los confines de Mesoamérica. Sin embargo, parece plausible que los mexicas fueran un pueblo de tradición cultural netamente mesoamericana y no los descendientes de grupos chichimecas dedicados a la cacería y la recolección. México-Tenochtitlan fue la capital del Imperio Mexica. La fundación de la ciudad es un hecho cuya historia se mezcla con la leyenda. La mayoría de las fuentes cita como fecha de fundación de la ciudad el 18 de julio de 1325, de acuerdo con la información proporcionada por los mexicas y que se encuentra registrada en varios documentos.

La leyenda de la fundación señala que México-Tenochtitlan fue poblada por un grupo de tribus nahuas migrantes desde Aztlán, lugar cuya ubicación precisa se desconoce. Ésta es una de muchas historias que hacen referencia a la Atlántida en diferentes culturas alrededor del mundo. Según la mitología mexicana oficial, Aztlán fue una isla o islote primigenio y punto de partida de los aún aztecas , representado como una isla en un lago. Su posible existencia y localización ha sido un punto controvertido entre investigadores del tema, siendo la más aceptada por la ciencia histórica la de una idea derivada de la representación simbólica de la propia México-Tenochtitlan, aunque algunos otros investigadores la han situado en diversos sitios. Tras merodear por las inmediaciones del lago de Texcoco, los futuros mexicas se asentaron en diversos puntos de la cuenca de México que estaban sujetos al señorío de Azcapotzalco.

La migración concluyó cuando fundaron su ciudad en un islote cercano a la ribera occidental del lago. Las excavaciones arqueológicas apuntan a que el islote de México estuvo habitado desde antes del siglo XIV y que la fundación de Tenochtitlan pudo ser posterior a la de México-Tlatelolco, su gemela del norte. México-Tenochtitlan se convirtió en un altépetl independiente tras el establecimiento de una alianza con Texcoco y Tlacopan que derrotó a Azcapotzalco. La capital de los mexicanos se convirtió en una de las mayores ciudades de su época en todo el mundo y fue la cabeza de un poderoso Estado que dominó una gran parte de Mesoamérica. El florecimiento de la ciudad se realizó a costa del tributo pagado por los pueblos sometidos a su poder. Por ello, cuando los españoles llegaron a Mesoamérica, numerosas naciones indígenas se aliaron con ellos con el objetivo de poner fin a la dominación tenochca. Cuauhtémoc —último tlatoani de México-Tenochtitlan— encabezó la resistencia de la ciudad, que cayó el 13 de agosto de 1521 a manos de los españoles y sus aliados indígenas, todos bajo el mando de Hernán Cortés.

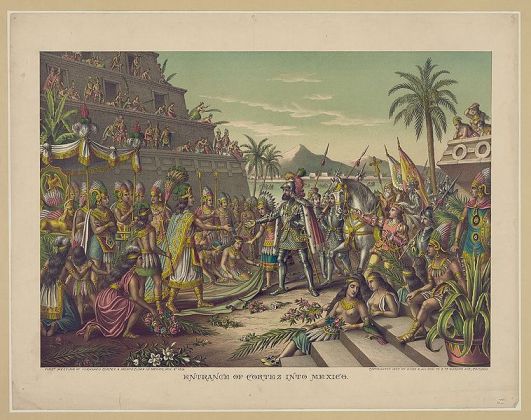

William Prescott (Salem, Massachusetts 1796 – Boston, 1859) fue un historiador e hispanista norteamericano, que describió el momento de gran trascendencia histórica en que el conquistador Hernán Cortés, acompañado por un grupo audaz de cuatrocientos españoles, echó la primera mirada a la ciudad de México, capital del Imperio de los aztecas: «Con los primeros resplandores del alba levantóse el capitán español para disponer su gente. Los hombres se agrupaban bajo las banderas y sus corazones latieron cuando la corneta difundió su briosa llamada por el agua y por el bosque, hasta apagarse en el eco lejano de las montañas. El fuego sagrado de los altares de los innumerables teocallis que sólo se distinguían débilmente a través del color gris opaco de la niebla matinal, era el único indicio de la capital a tales horas, hasta que los templos, las torres y los palacios se destacaron completamente bajo la luz radiante de aquel sol que saliendo de la cima de las montañas orientales iluminó el valle. Era el día 8 de noviembre de 1519, fecha notable en la Historia, pues aquel día los europeos pisaron por vez primera una capital hasta entonces ignorada del mundo occidental».

Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano (Medellín (Badajoz), 1485 – Castilleja de la Cuesta, (Sevilla), 2 de diciembre de 1547), conquistador español del imperio azteca (hoy el centro de México). I marqués del Valle de Oaxaca, gobernador y capitán general de la Nueva España. Fue hijo único de un hidalgo extremeño, llamado Martín Cortés y de Catalina Pizarro Altamirano. Por vía materna era primo segundo de Francisco Pizarro, quien posteriormente conquistó el imperio inca (no confundir con otro Francisco Pizarro, quien se unió a Cortés en la conquista de los aztecas). Como otros hidalgos, su padre lo envió a los catorce años a estudiar leyes a Salamanca, ciudad que abandonó dos años más tarde, movido por su afán de aventuras. Tras varios intentos fallidos, por una parte, de embarcar para las Indias, y, por otra, de participar en las campañas de Gonzalo Fernández de Córdoba en Italia, finalmente, en la primavera de 1504, zarpó hacia la isla de La Española, donde se instaló como plantador y funcionario colonial. En 1511 participó en la expedición de conquista de Cuba dirigida por el gobernador Diego de Velázquez, de quien recibió tierras y esclavos en la isla. Llegó a ser nombrado alcalde de Santiago de Cuba, aunque fue después encarcelado por el gobernador, acusado de conspirar en su contra. Liberado, se casó con la cuñada del propio Diego Velázquez, de nombre Catalina Suárez Marcaida.

A finales de 1518 Velázquez le confió el mando de la tercera expedición, tras las de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, para continuar sus descubrimientos en la costa de Yucatán. Pero Velázquez pronto desconfió de él. Cuenta Bernal Díaz del Castillo, autor de Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, que un bufón de Velázquez, llamado Cervantes el loco, le dijo a su señor, a la manera de los bufones: «A la gala de mi amo Diego, Diego, ¿qué capitán has elegido? Que es de Medellín de Extremadura, capitán de gran. Más temo, Diego, no se te alce con la armada, que le juzgo por muy gran varón en sus cosas». Hernán Cortés seguía, sin embargo, con los preparativos de la expedición, y debido a su gran elocuencia, dotes de persuasión y sugestión, pronto logró reclutar a más de 600 hombres para su causa. Adelantándose a que le cesase Diego Velázquez, la armada de Cortés partió precipitadamente del puerto de Santiago de Cuba el 18 de noviembre de 1518. Como iba escasa de bastimentos, tuvo que aprovisionarse de estos en el puerto de Trinidad y otros lugares.

Finalmente, el 10 de febrero de 1519, la flota abandonó las costas de Cuba. Consistía aquella armada en 11 naves, con 518 infantes, 16 jinetes, 13 arcabuceros, 32 ballesteros, 110 marineros y unos 200 indios y negros como auxiliares de tropa. Llevaban 32 caballos, 10 cañones de bronce y 4 falconetes. Por capitanes iban Alonso Hernández Portocarrero (al que entregaría más tarde la india doña Marina), Alonso Dávila, Diego de Ordás, Francisco de Montejo, Francisco de Morla, Francisco de Saucedo, Juan de Escalante, Juan Velázquez de León (pariente del gobernador), Cristóbal de Olid, Gonzalo de Sandoval y Pedro de Alvarado. Muchos de estos eran veteranos de la guerra de Italia. Por piloto principal iba Antón de Alaminos con experiencia en las dos expediciones anteriores de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. El primer contacto con las civilizaciones mesoamericanas lo tuvo en la isla de Cozumel, un importante puerto naviero y centro religioso maya que formaba parte de la jurisdicción de Ecab, y donde se encontraba el santuario dedicado a Ixchel, diosa de la fertilidad. Los españoles llegaron durante el Período Posclásico de la Cultura maya poco después de la caída de Mayapán en 1480, que llevó a la fragmentación de la península de Yucatán en 16 pequeños estados, cada uno con su propio gobernante denominado «halach uinik», y en constante conflicto entre sí.

Inmediatamente después de presentarse al «batab»(gobernante local de la ciudad) Cortés le pidió que dejaran su religión y adoptaran el cristianismo mandando a sus hombres a destruir los ídolos religiosos mayas y poner cruces e imágenes de la Virgen María en el templo. Una biografía del rey Carlos I escrita en 1603 relata el momento así: "Espantáronse los isleños de ver aquella flota y metiéronse al monte, dejando desamparadas sus casas y haciendas. Entraron algunos españoles la tierra adentro y hallaron cuatro mujeres con tres criaturas y trajéronlas a Cortés, y por señas de los indios que consigo llevaba, entendió que la una dellas era la señora de aquella tierra y madre de los niños. Hízole Cortés buen tratamiento, y ella hizo venir allí a su marido, el cual mandó dar a los españoles buenas posadas y regalarlos mucho. Y cuando vio Cortés que ya estaban asegurados y contentos, comenzó a predicarles la fe de Cristo. Mandó a la lengua que llevaba que les dijese que les quería dar otro mejor Dios que el que tenían. Rogóles que adorasen la Cruz y una imagen de Nuestra Señora, y dijeron que les placía. Llevólos a su templo y quebrantóles los ídolos y puso en lugar dellos cruces y imágines de Nuestra Señora, lo cual todo tuvieron los indios por bueno. Estando allí Cortés nunca sacrificaron hombres, que lo solían hacer cada día". Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V (1519), de Prudencio de Sandoval.

Hernán Cortés utilizaba de intérprete a un joven maya tomado prisionero en la Isla Mujeres, cuyo nombre ningún cronista de Indias recogió pero al que los españoles apodaban «Melchorejo». A través de él tuvo noticias de la existencia de unos hombres barbudos en poder de un cacicazgo maya cercano y envió emisarios a rescatarlos. En 1519 encontraron a Gerónimo de Aguilar superviviente del naufragio del buque Santa María de la Barca. Aguilar entonces, se dirigió a buscar a otro sobreviviente, Gonzalo Guerrero, quien vivía en Chetumal y donde había logrado escapar de la esclavitud ganándose la confianza del cacique Nachán Can, para volverse él mismo un nacom o jefe militar maya y casarse con la princesa maya Zazil Há, con la que había tenido varios hijos, hoy considerados los primeros mexicanos modernos. Aguilar decidió volver con Cortés convirtiéndose en uno de sus intérpretes de mayense, pero Guerrero decidió quedarse con los mayas y murió hacia 1536. Algunos historiadores creen que peleó contra los conquistadores españoles. La expedición de Cortés continuó bordeando la costa guiada por el piloto Antón de Alaminos hasta llegar el 14 de marzo de 1519 a la desembocadura del río Tabasco (hoy Grijalva), en las cercanías de la ciudad de Potonchán (Putunchan), perteneciente a los putunes o grupo maya-chontal y gobernada por el «halach uinik» Taabscoob. Allí se produjo la crucial Batalla de Centla relatada desde el punto de vista español por López de Gómara en el capítulo Combate y toma de Potonchan de su libro "La Conquista de México".

Cortés se adelantó haciendo señas de paz, les habló por medio de Jerónimo de Aguilar, rogándoles los recibiesen bien, pues no venían a hacerles mal, sino a tomar agua dulce y comprar de comer, como hombres que andando por el mar, tenían necesidad de ello; por tanto, que se lo diesen, que ellos se lo pagarían muy cortésmente. Las autoridades de Potonchan ordenaron llevarles agua y comida para que se fueran. Pero Cortés sostuvo que no era suficiente e insistió en que dejaran entrar a sus tropas a la ciudad. Replicaron los indios que no querían consejos de gente que no conocían, ni menos acogerlos en sus casas, porque les parecían hombres terribles y mandones, y que si querían agua, que la cogiesen del río o hiciesen pozos en la tierra, que así hacían ellos cuando la necesitaban. Entonces Cortés, viendo que las palabras estaban de más, les dijo que de ninguna manera podía dejar de entrar en el lugar y ver aquella tierra, para tomar y dar relación de ella al mayor señor del mundo, que allí le enviaba; por eso, que lo tuviesen por bueno, pues él lo deseaba hacer por las buenas, y si no, que se encomendaría a su Dios, a sus manos y a las de sus compañeros. Los indios no decían más que se fuesen, y no intentasen echar bravatas en tierra ajena, porque de ninguna manera le consentirían salir a ella ni entrar en su pueblo, antes bien le avisaban que si enseguida no se marchaban de allí, le matarían a él y a cuantos con él iban.

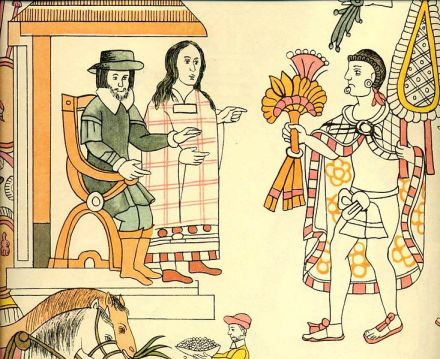

Los españoles atacaron entonces la ciudad por dos flancos, produciéndose una sangrienta batalla que finalizó en la derrota de Potonchán y la entrada de Cortés y sus hombres: Los españoles escudriñaron las casas y no hallaron más que maíz y gallipavos, y algunas cosas de algodón, y poco rastro de oro, pues no había dentro más que cuatrocientos hombres de guerra defendiendo el lugar. Se derramó mucha sangre de indios en la toma de ese lugar, por pelear desnudos; los heridos fueron muchos y cautivos quedaron pocos; los muertos no se contaron. Cortés se aposentó en el templo de los ídolos con todos los españoles, y cupieron muy a placer, porque tiene un patio y unas salas muy buenas y grandes. Durmieron allí aquella noche con buena guarda, como en casa de enemigos, más los indios no se atrevieron a nada. De esa manera se tomó Potonchan, que fue la primera ciudad que Hernán Cortés ganó por la fuerza en lo que descubrió y conquistó. Luego de la derrota, las autoridades de Tabasco le hicieron a Cortés ofrenda de víveres, joyas, tejidos, y un grupo de veinte esclavas, que fueron aceptadas, cambiados sus nombres al ser bautizadas y repartidas entre sus hombres. Entre estas esclavas había una llamada Malintzin, a la que los españoles renombraron Marina, conocida también como La Malinche, que seria crucial en la conquista de México. Su gran inteligencia, su dominio de las lenguas mayenses y náhuatl, su conocimiento de la psicología y costumbres de los indios, y su fidelidad hacia los españoles, hicieron de la Malinche una de las más extraordinarias y controvertidas mujeres de la historia de América.

La Malinche fue intérprete, consejera y concubina de Hernán Cortés, con el cual tendría un hijo, Martín Cortés, del mismo nombre que el hijo legítimo que Hernán Cortés tendría catorce años después con Juana de Zúñiga. Marina y Gerónimo de Aguilar suplieron a Melchorejo como intérpretes, debido a que éste había decidido boicotear a los españoles y estaba incitando a los indígenas a resistir la conquista. Después, Cortés se dirigió a una gran ceiba (considerado árbol sagrado por los mayas) y sacando su espada, dio unos golpes sobre el tronco y tomó posesión de esas tierras fundando el 25 de marzo de 1519 la villa de Santa María de la Victoria, que sería la primera población española en la Nueva España y una de las primeras en América. Inmediatamente el clérigo fray Bartolomé de Olmedo y su capellán Juan Díaz oficiaron la primera misa cristiana en tierra firme de la Nueva España y una de las primeras del Continente. Bernal Díaz del Castillo, en su obra "Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España" escribió lo siguiente: "…Y después de apeados debajo de unos árboles y casas que allí estaban, dimos muchas gracias a Dios por habernos dado aquella victoria tan cumplida; y como era día de Nuestra Señora de Marzo, llamóse una villa que se pobló, Santa María de la Victoria, así por ser día de Nuestra Señora, como por la gran victoria que obtuvimos. Ésta fue la primera guerra que tuvimos en compañía de Cortés en la Nueva España y dejemosle aquí y diré lo que más pasamos".

Los españoles permanecieron ahí, hasta el 12 de abril cuando Cortés se embarcó rumbo a Culúa y Tenochtitlan, dejando en la villa a un puñado de soldados, encargados de pacificar la región. Ese año de 1519 comenzaría una epidemia de viruela, traída sin saberlo por los conquistadores, que en el curso de las siguientes décadas aniquiló al 97% de la población de la región y que facilitaría la Conquista de México. En Tabasco, los españoles supieron de la existencia de un país hacia poniente que los amerindios denominaban «México». La flota fue, bordeando la costa mexicana, en dirección noroeste, y un día se presentaron varias canoas aztecas que venían de parte de Moctezuma, el «tlatoani» o emperador del Imperio azteca, con capital en Tenochtitlán. Cortés les mostró sus armas de fuego, sus caballos para, por una parte amedrentarlos, pero por otra parte trató de ser amable y afable con ellos, hablándoles de paz. Los embajadores traían pintores, y dibujaron todo lo que vieron con objeto de que el emperador fuese informado fielmente y viese como eran estos «teules» (semidioses). Moctezuma volvió a enviar presentes de joyas y objetos preciosos, pero Cortés seguía insistiendo en visitar a su emperador, el cual volvió a denegar el permiso.

Cortés instaló su campamento enfrente de la ciudad de Quiahuiztlán, habitada ancestralmente por los totonacas, y poco después lo convirtió en ciudad, con el nombre de Villa Rica de la Vera Cruz (ubicada 70 km al norte de la actual Veracruz), por haber desembarcado los españoles en aquel paraje un Viernes Santo. Los nuevos pobladores rogaron a Cortés que se proclamase capitán general, dependiendo directamente del rey y no de Velázquez, a quien no le reconocía mando sobre aquellas nuevas tierras. Después de negarse varias veces, terminó aceptándolo. Nombró alcalde, regidores, alguaciles, tesorero y alférez, consumando, pues, la desvinculación de la autoridad del gobernador de Cuba sobre la expedición. Este acto es considerado como la fundación de una de las primeras ciudades europeas en América continental. Cortés notó entonces que el Imperio azteca tenía enemigos y que esto facilitaba sus planes. Comenzó a elaborar una estrategia, con el fin de aprovechar las rencillas y odios que se tenían hacia el dominio Mexica, por grande número de provincias, a fin de lograr la conquista de tan vasto imperio. Pero para ello tenía que imponer también su voluntad y su mando sobre la facción del gobernador Diego de Velázquez, que sostenía que Cortés no tenía autorización para poblar, sino sólo para rescatar y descubrir, y que deberían volver a Cuba terminada la expedición. La mayoría de los capitanes y la tropa apoyaban a Cortés, ya que intuían las grandes riquezas que podía haber en Tenochtitlan.

La primera nación mesoamericana con la que Cortés estableció una alianza militar fue la Cultura Totonaca, con capital en Cempoala, una avanzada ciudad de unos 20.000 habitantes. A mediados de 1519, treinta pueblos totonacas se reunieron con Cortés en Cempoala para sellar la alianza y marchar juntos a la conquista de Tenochtitlan. Los totonacas aportaron 1.300 guerreros a la empresa de Cortés quién, por su parte, aportaría unos 400 españoles, armas de fuego y quince caballos. El acuerdo se realizó sobre la base de que, una vez derrotado el Imperio Azteca, la Nación Totonaca sería libre. No obstante, luego de la conquista de México, los totonacas, diezmados por la alianza militar y las enfermedades, nunca volvieron a ser lo que fueron. Varios de ellos terminaron encomendados como siervos a los señores españoles en sus propias tierras, particularmente en el naciente cultivo de caña de azúcar, quedando Cempoala deshabitada y su cultura extinguida y olvidada. La Cultura Totonaca volvió a ser descubierta a fines del siglo XIX, por el arqueólogo e historiador mexicano Francisco del Paso y Troncoso.

Llegaron noticias de que Diego Velázquez había conseguido, por sus compañeros en la Corte, el nombramiento de adelantado de Yucatán, por lo que envió a sus fieles Portocarrero y Montejo, con lo mejor del botín obtenido hasta entonces, para conseguir el nombramiento para Cortés. Tomó además la decisión de inutilizar las naves, excepto la que había de utilizar Portocarrero a fin de mantener contacto directo con España, para evitar cualquier fuga de los hombres que no secundaban su rebelión frente a la legalidad del gobernador de Cuba. Sobre la forma física real en que se inutilizaron las naves, las fuentes utilizan las expresiones «barrenar» (abrir agujeros con un barreno o broca) y «dar de través» (volcar, tumbar, poner en dirección transversal el barco para vararlo). Posiblemente lo que se hizo fue una combinación de ambos procesos, y en cualquier caso es importante decir que las piezas de las naves sirvieron para propósitos posteriores que tuvieron importancia decisiva en la conquista de la capital azteca. El 16 de agosto de 1519, Cortés abandonó la costa e inició su marcha hacia el interior, rumbo hacia al corazón del Imperio Mexica, con un ejército de 1.300 guerreros totonacas, 200 indios de carga, 6 cañones, 400 infantes españoles y 15 de caballería.

A fines de agosto el ejército de Cortés llegó al territorio de la Confederación o República de Tlaxcala, integrada por cuatro señoríos autónomos: Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuiztlán. Por entonces, Tlaxcala y Tenochtitlán representaban dos concepciones opuestas de organización política que las llevó al enfrentamiento abierto. Tlaxcala se había organizado como una confederación de ciudades-estados unidas en una república gobernada por un Senado; México-Tenochtitlán, por el contrario se organizó como un imperio.A partir de 1455 el Imperio Azteca, conformado sobre la base de la Triple Alianza entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, había iniciado las llamadas «guerras floridas» contra Huejotzingo, Cholula y Tlaxcala, con el fin de capturar prisioneros para sus sacrificios religiosos, y las cuales le garantizaron el repudio del resto de los señoríos indígenas. En esas circunstancias llegó Cortés al territorio de Tlaxcala, al mando de su ejército totonaca-español. Inicialmente la República de Tlaxcala, al mando de Xicohténcatl Axayacatzin, negó a los invasores el paso por su territorio, enfrentándose el 2 de septiembre en el desfiladero de Tecoantzinco con suerte favorable a Cortés. Al día siguiente se produjo un nuevo enfrentamiento en los llanos, que volvió a ser desfavorable para Tlaxcala, llevando a la división de la República, con la deserción de las tropas de Ocotelulco y Tepeticpac, al percatarse de que no podían prevalecer ante los 400 soldados españoles y sus aliados indígenas.

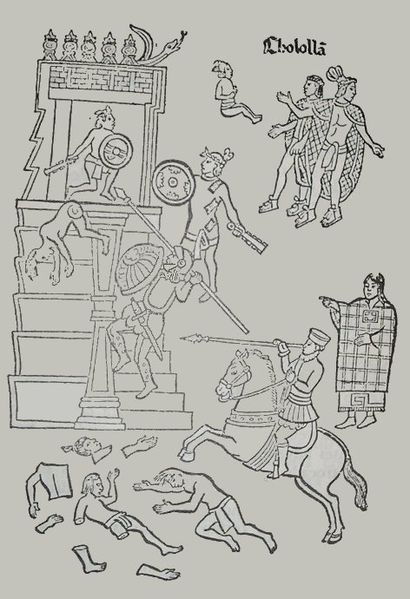

Superadas en táctica y disciplina de guerra -varios de los soldados españoles e incluso de sus capitanes eran tercios y veteranos de Italia, lo mejor de Europa en ese entonces-, las tropas de Xicohténcatl volvieron a ser derrotadas y el Senado ordenó detener la guerra y ofrecer la paz a Cortés. Este acuerdo estableció la crucial alianza con los tlaxcaltecas, opositores al régimen Mexica, el cual nunca había podido conquistar su territorio. Cortés se detuvo allí varias semanas. En su paso hacia Tenochtitlan Cortés llegó a Cholula, aliada del Imperio Azteca, que era la segunda ciudad más grande después de México-Tenochtitlan, con 30.000 habitantes. Bernal Díaz del Castillo cuenta en su crónica que luego de haber recibido a Cortés y su enorme ejército, las autoridades de Cholula planearon tenderle una emboscada y aniquilar a los españoles. Díaz del Castillo cuenta que él y las tropas vieron a un costado de los templos las varas con collares que supuso destinadas a los españoles para ser llevados cautivos a Tenochtitlan. Díaz del Castillo también cuenta que una anciana y unos sacerdotes de los templos de Cholula alertaron a Cortés, quien mandó inmediatamente a su ejército a atacar, causando lo que se conoce como la matanza de Cholula, en la que más de 5.000 hombres murieron en cinco horas.

El contingente permaneció en Cholula durante octubre y noviembre y al salir Cortés mandó incendiar la ciudad. Después llegó a Ayotzinco, desde donde preparó el ataque a Tenochtitlan. A su llegada a México-Tenochtitlan, Cortés quedó sorprendido por la belleza del lugar, que es descrita por Díaz del Castillo como «un sueño». En su paso desde Cholula, Cortés había recorrido el camino hacia el Valle de México, cruzando por entre dos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, hasta llegar a un paraje boscoso y de espléndida belleza, que hasta hoy lleva el nombre de Paso de Cortés. Del otro lado, avistó por primera vez el lago de Texcoco aproximándose a ella por el rumbo de Xochimilco.

C. W. Ceram es el pseudónimo de Kurt Wilhelm Marek (Berlín, 20 de enero de 1915 – Hamburgo, 12 de abril de 1972), un periodista y crítico literario alemán, conocido por sus notables obras de divulgación sobre Arqueología, especialmente por su extraordinario libro "Dioses, tumbas y sabios". En la Segunda Guerra Mundial fue hecho prisionero en Italia y durante su cautiverio tuvo ocasión de leer libros de Arqueología. Como resultado de sus conocimientos adquiridos publicó en 1949 su libro "Dioses, tumbas y sabios", obra que le hizo famoso en todo el mundo y en la que me he basado en parte para escribir este artículo. "Dioses, tumbas y sabios" se ha traducido a veintiocho idiomas con cinco millones de ejemplares publicados y a día de hoy siguen imprimiéndose nuevas ediciones. Otras obras conocidas del autor son "El secreto de los Hititas" o "El primer americano". C.W. Ceram fue redactor jefe del periódico Die Welt y director de publicaciones de la editorial Ernst Rowohlt. En 1947 se trasladó a EE.UU.

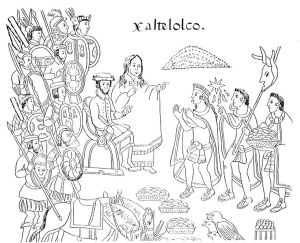

Cuando las tropas de Cortés —los cuatrocientos españoles, secundados por unos seis mil indígenas como tropas auxiliares, especialmente tlaxcaltecas, enemigos hereditarios de los aztecas— hubieron franqueado el dique que unía la tierra con la ciudad insular y pasado un gran puente levadizo, todos los españoles se dieron cuenta de que se hallaban a merced de un príncipe de cuyo poder no solamente hablaban de modo impresionante el gran número de guerreros del país que los rodeaban y la imponente mole de aquellos edificios gigantescos, sino los relatos de todos los indígenas. No obstante, los españoles avanzaron sin vacilar. Cuando llegaron a la gran vía central de la ciudad, vino a su encuentro un cortejo de personas ricamente ataviadas. Detrás de tres altos funcionarios que lucían bastones dorados en la mano, unos nobles llevaban a hombros un palanquín de oro, cuyo palio estaba hecho de plumas de vivos colores, cuajado de piedras preciosas, y adornado con brocados de plata. Los nobles que llevaban dicho palio iban descalzos y avanzaban con solemne paso y la vista baja. A una distancia prudencial se detuvo el cortejo y del palanquín descendió un hombre alto, delgado, de unos cuarenta años, de tez más pálida que la del pueblo común, pelo negro, liso y no muy largo, y de barba más bien rala.

Iba cubierto con un gran manto recamado de perlas y piedras preciosas sujeto al cuello por el lazo que formaban dos de sus picos, y calzaba sandalias de oro, cuyos lazos eran finas trenzas, igualmente de oro. Apoyándose en el brazo de dos nobles se aproximó, mientras los criados iban extendiendo alfombras a sus pies para que no tocasen el suelo. Así se encontraron Cortés y Moctezuma II, emperador de los aztecas. Cortés descendió de su caballo y, apoyándose igualmente en dos de sus hombres, fue al encuentro del emperador. Cincuenta años más tarde, Bernal Díaz del Castillo, uno de los acompañantes del conquistador, escribía respecto a este encuentro: «Jamás olvidaré tal espectáculo; ahora, al cabo de tantos años, lo tengo aún tan presente como si hubiera sucedido ayer». Cuando los dos hombres se miraron cara a cara manifestando una amistad que ninguno de ellos sentía, se enfrentaban dos mundos, dos eras. Por primera vez en la gran historia de los descubrimientos, se daba el caso de que un hombre del Occidente cristiano no tuviera que reconstruir laboriosamente, estudiando sus ruinas, una cultura extraña, remota y rica, sino que tropezaba con ella. Cortés, presentándose ante Moctezuma, era como si Brugsch-Bey se hubiera hallado de repente, en el valle de Der-el-Bahri, ante Ramsés el Grande, o como si Koldewey hubiera ido en busca de Nabucodonosor en los «jardines colgantes» de Babilonia y, lo mismo que Cortés con Moctezuma, hubiera podido conversar con él.

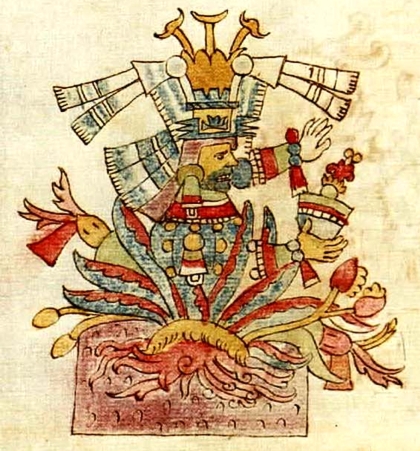

Moctezuma Xocoyotzin (en náhuatl Motēcuhzōma Xōcoyōtzin: 'Moctezuma el joven') o Moctezuma II (1466 – 29 de junio de 1520), fue huey tlatoani de los mexicas entre 1502 – 1520. La ortografía Moctezuma es la más frecuente y moderna. No obstante, la mayoría de las fuentes de los siglos XVI y XVII refieren que su nombre fue Motecuhzoma,incluido Fray Bernardino de Sahagún ,que usó una forma más próxima al náhuatl: Motecuçoma y Motecuhzomatzin. Por razones de cortesía y respeto real se agregaba con frecuencia el sufijo "tzin" (pequeño, en náhuatl) para llamarlo. También se le llama Moteczuma en la obra de Salvador de Madariaga "Hernán Cortés". De acuerdo a La Historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo "Este nombre de Moctheuzomatzin quiere tanto decir como Señor regalado, tomándolo literalmente; mas en el sentido moral quiere decir seño, Señor sobre todos los Señores y el mayor de todos, y Señor muy severo y grave y hombre de coraje y sañudo, que se enoja súbitamente con liviana ocasión". No obstante, los estudiosos de la lengua náhuatl del siglo XVI, como Motolinía, Torquemada, Betancourt o Sigüenza, rechazaron el sentido de hombre regalado y dedujeron que Moctheuzomatzin provenía del pronombre mo de teuhtli o tecuhtli "Caballero o Señor" y çoma o çuma, "poner ceño el que está enojado, tener coraje, derivándose de él, çu ucalli, sañudo y lleno de coraje", tzin terminación reverencial. De tal forma que su significado es "hombre sañudo, hombre grave, circunspecto, serio, que se hace temer y respetar".

El número ordinal se emplea en la actualidad para distinguirlo de su homónimo, también huey tlatoani, Moctezuma Ilhuicamina (Moctezuma I), a quien los cronistas indígenas llamaban también Huehuemotecuhzoma o 'Moctezuma el viejo'. Moctezuma Xocoyotzin, hijo de Axayácatl e Izelcoatzin, hija de Nezahualcóyotl, fue el gobernante de la ciudad mexica de Tenochtitlan cuyos dominios se extendieron a las ciudades de Texcoco y Tlatelolco desde 1502 hasta 1520, al arribo de los españoles. Fue elegido tras la muerte de Ahuízotl, quien falleció durante la inundación de 1502. Tenía preparación militar ya que fue tlacochcálcatl (jefe militar) durante campañas militares de Ahuizotl. Ya electo, mantuvo una política enérgica incluso hacia lo interno e implementó mecanismos para centrar el poder en su persona. Al momento de recibir el poder, los altépetl (señoríos) sometidos numéricamente eran muchos y tributaban altas cargas económicas, pero se encontraban dispersos en zonas geográficas que contenían regiones enemigas como Tlaxcala, algunos señoríos de Xoconochco y los purépechas, por lo que enfocó su aparato militar al sometimiento de dichos altepetl poderosos, lo cual no consiguió en definitiva.

Una cantidad suficiente de fuentes del siglo XVI permiten esbozar una descripción física de Motezuma. Los detalles del carácter de Motecuhzoma Xocoyotzin son contradictorios, ya que al parecer, él no deseaba ser elegido tlatoani. Cervantes de Salazar, en su "Crónica de la Nueva España" nos dice: "Era, pues, Moctezuma hombre de mediana disposición, acompañada con cierta gravedad y majestad real, que parecía bien quién era aun a los que no le conocían. Era delgado de pocas carnes, la color baza, como de loro, de la manera que todos los de su nación; traía el cabello largo, muy negro y reluciente, casi hasta los hombros; tenía la barba muy rara, con pocos pelos negros y casi tan largos como un xeme; los ojos negros, el mirar grave, que mirándole convidaba a amarle y reverenciarle. Era hombre de buenas fuerzas, suelto y ligero; tiraba bien el arco, nadaba y hacía bien todos los ejercicios de guerra; era bien predispuesto, aunque muy justiciero, y esto hacía por ser amado y temido, así de lo que sus pasados le habían dicho, como de la experiencia que él tenía, sabía que eran de tal condición sus vasallos que no podían ser bien gobernados y mantenidos en justicia sino con rigor y gravedad".

Bernal Díaz del Castillo lo describe en su crónica como un hombre de hasta cuarenta años, buena estatura, proporcionado, cenceño, pocas carnes, de un color no muy moreno sino con un color y matiz de indio, con el cabello no muy largo, solo le cubría las orejas, barba negra y rala, rostro alegre, ojos expresivos que denotaban amor o menester de gravedad, pulido y limpio se bañaba cada tarde, nunca utilizaba su ropa más de un día; tenía muchas mujeres por amigas y dos cacicas por legítimas mujeres, pero era limpio de sodomías. Contaba con doscientos principales en otras salas junto a la suya para atenderlo, quienes tenían que ir descalzos al visitarlo y dirigirse con las palabras: "Señor, mi señor, mi gran señor"sin darle la espalda y con la vista abajo. Las reformas hechas por Itzcóatl y su cihuacóatl Tlacaélel impusieron una etiqueta real que incluía la casi nula posibilidad de que el pueblo común lo viera, e incluso su círculo más cercano no podía verle a los ojos, debía hablarle en voz baja y entrar al recinto en donde despachaba descalzo al igual que todos en el salón del icpalli (silla real). Como gobernante del más poderoso Estado del llamado Posclásico Tardío, tuvo en sus obligaciones el sostenimiento de los órdenes cortesano, urbano e incluso universal. Las creencias religiosas de Mesoamérica, sustentadas en el régimen zuyuano, implicaban la posibilidad de semi divinizar a cualquier persona (como los sacrificados), dado que el influjo divino podía convertir a un ser humano en una representación mundana del dios y actuaba en él, de forma natural, en la fisiología corporal, causando enfermedades, estados de ánimo, suerte o infortunio.

Pero Cortés era sólo un conquistador y no un sabio; la belleza le atraía por su valor y la grandeza no le servía más que para medir su propia ambición. Buscaba el lucro, su beneficio personal y el de su rey; y, a lo sumo, la posibilidad de levantar una cruz cristiana. Pero no le importaban sobremanera los conocimientos, a no ser que interpretemos como anhelo de saber su interés por la exploración geográfica. Al año escaso de aquel primer encuentro con Moctezuma, el emperador azteca había muerto y también un año después aquella ciudad espléndida que era México estaba destruida. ¿Solamente la ciudad? ¡No, más que todo eso! Citemos aquí las palabras de Oswald Spengler (1880 – 1936), historiador, filósofo y matemático alemán: «Aquella cultura nos da el único ejemplo de muerte violenta de una civilización. Dicha cultura no degeneró paulatinamente, no fue oprimida ni obstaculizada, sino cercenada en el esplendor de su florecimiento, segada en flor como el girasol que un transeúnte decapita de un manotazo». Para comprender este proceso tenemos que echar una mirada retrospectiva a los años conocidos como «era de los conquistadores», que forman una etapa muy importante de la historia cristiana occidental, teñida por el esplendor del fuego y el correr de la sangre, y sobre la cual proyectan su sombra los hábitos de los monjes y las espadas de los guerreros.

En 1492, Cristóbal Colón descubrió las islas de Guanahaní, Cuba y Haití, antesala de la América Central; en posteriores viajes, la Dominica, Guadalupe, Puerto Rico y Jamaica y, finalmente, las costas de América del Sur y del Centro. Mientras tanto, Vasco de Gama hallaba el verdadero camino marítimo más corto para la India y Alonso de Ojeda, Américo Vespucio y Fernando de Magallanes explotaron las costas meridionales del Nuevo Mundo. Después del viaje de Juan Caboto, y cuando Magallanes hubo dado la vuelta al mundo, se conoció el continente americano en toda su extensión, desde el Labrador hasta la Tierra del Fuego. Y cuando Nuñez de Balboa, con el énfasis propio de todo explorador, y más en aquella época, se hubo bañado con toda su armadura en aguas del Océano Pacífico para tomar posesión del mismo «para todos los tiempos»; cuando Pizarro y Almagro invadieron el reino de los incas —el actual Perú— desde la costa occidental, sólo una generación había transcurrido; pero en tan breve lapso de tiempo quedó abierta la brecha para la más notable hazaña europea. Al descubrimiento podía seguir ahora la exploración, y a la exploración, la conquista; pues el Nuevo Mundo ocultaba riquezas inimaginables en dos aspectos: como mercado y como botín.

Dejando aparte toda clase de maquiavelismo, hemos de reconocer que este último objetivo constituyó el impulso más fuerte de todas aquellas aventuras, de audacia inaudita, a las que se arriesgaban constantemente aquellos hombres que se lanzaban a un mar desconocido en barcos como los que hoy empleamos para la navegación fluvial. A pesar de todo, sería injusto ver como único móvil las brillantes perspectivas del oro de Eldorado, pues la aspiración al lucro no se emparejaba sólo con el deseo de aventuras, ni la codicia únicamente con la audacia. Los conquistadores de América no sólo viajaban para ellos mismos, para Isabel y Fernando, y después para Carlos V, sino también para el Papa, para Alejandro VI, que en 1493 dividió en dos partes el mundo recién descubierto, con una línea recta trazada por su propia mano, que deslindaba las posiciones de Portugal y España. Los conquistadores luchaban por Su Majestad Católica y, bajo el estandarte de la Virgen, como misioneros contra los paganos. En ninguno de sus navíos faltaba el sacerdote, que al abrigo de la espada plantaba la Cruz. Con la exploración y conquista de América, por primera vez en la historia de la Humanidad se tuvo una visión global del mundo. El espíritu, la religión, la política y la aventura colaboraron en la misma medida en tal empresa. La ciencia de los astros y la geografía, y la resultante de ambas, la navegación, daban los medios necesarios a la política expansiva de un Imperio hasta entonces verdaderamente europeo, pero pronto universal, en el cual «no se ponía el sol». Bajo sus banderas sagradas, una fe impetuosa impulsaba a aquellos aventureros; porque el corazón de los hidalgos castellanos desdeñaba los sueños y anhelaba las proezas.

Más de una vez se ha apuntado cómo el azar puede jugar su papel en el descubrimiento de culturas pretéritas sumergidas. Por eso hemos de hacer constar ahora que Hernán Cortés, el conquistador que más interés despierta en nosotros, pues fue el descubridor del Imperio azteca, había sido estudiante de leyes. El poco interés que el foro despertaba en su ambición turbulenta le hizo alistarse para la expedición que preparaba Nicolás de Ovando, el sucesor de Colón; pero fracasó en este primer intento, porque, poco antes de partir, Cortés sufría las consecuencias del derrumbamiento de una tapia que pretendiera saltar en una aventura galante. Las lesiones le obligaron a guardar cama. Pero pensemos en el diferente rumbo que la historia de América podría haber tomado de ser más alta aquella tapia. Pero no nos dejemos llevar por las fantasías de la historia posibilista, pues bien sabemos que hasta los hombres más geniales pueden ser sustituidos si su época lo requiere. Mas el hecho es que Cortés partió hacia el Nuevo Mundo y en una campaña guerrera sin igual llegó a México. Cuando realizó su expedición por tierras aztecas ya llevaba en América dieciséis años. Y diecinueve de edad contaba cuando, al desembarcar en La Española, replicó orgullosamente al escribiente del gobernador, que se disponía a asignarle una tierra: «¡He venido a buscar el oro, no a labrar la tierra como un campesino!».

A la edad de veinticuatro años participó con Velázquez en la conquista de Cuba, distinguiéndose en tal empresa; luego se unió al partido del nuevo gobernador y fue encarcelado. Huyó, fue detenido, se fugó de nuevo, hasta que finalmente consiguió reconciliarse con el gobernador. Durante algún tiempo se dedicó, a pesar de todo, a faenas agrícolas como propietario de las tierras que ganara y así trabajó en su finca, siendo el primero en introducir en Cuba el ganado vacuno europeo; explotó minas de oro y acumuló la importante suma de unos 2.000 o 3.000 ducados castellanos. El padre De Las Casas, el gran amigo de los indios en el Nuevo Mundo, observaba: «Dios, que es el único que sabe a costa de cuántas vidas de indios reunió tal suma, le pedirá cuentas». La posesión de esta fortuna fue un hecho decisivo en la vida de Cortés, pues como ahora ya podía participar económicamente en cualquier empresa, consiguió el mando supremo de una flota de guerra. Equipándola en común con el gobernador Velázquez, ambos se aprestaban a dirigirse a tierra firme, a aquel país legendario del cual los indígenas contaban cada vez más maravillas. En el último instante surgieron nuevas divergencias entre Cortés y el gobernador; y cuando Cortés estaba ya en la Trinidad —Cuba— con la flota en que había invertido su fortuna y la de sus amigos, Velázquez ordenó su detención.

Mas entonces Cortés era ya un personaje querido por sus soldados y la ejecución de tal orden hubiera provocado la revuelta de sus huestes, en vista de lo cual se permitió que zarparan sus navíos, el mayor de los cuales era de cien toneladas, hacia el teatro de su aventura más emocionante y trascendental. Aquel día, toda su fuerza combativa, con la que zarpaba a la conquista de un país del que no tenía una idea muy clara, consistía en 110 marineros y 553 soldados —entre ellos 32 ballesteros y 13 arcabuceros—, 10 cañones pesados, 4 culebrinas ligeras y 16 caballos. Bajo su estandarte de terciopelo negro bordado de oro, con la cruz encarnada y la inscripción latina: «Amigos, sigamos a la Cruz», dirigió una arenga a sus hombres, cuyo contenido conocemos por la tradición, que terminaba así: «Sois escasos en número, pero fuertes en decisión, y si ésta no falta, no dudéis que el Todopoderoso, que nunca ha abandonado al español en su lucha contra los paganos, os protegerá aunque os veáis rodeados por gran número de enemigos; pues vuestra causa es justa, y lucharéis bajo la insignia la cruz. Adelante, pues, con serenidad y confianza; terminad la obra que se empezó con tan felices auspicios, y llevadla a un final glorioso».

El día 16 de agosto de 1519, desde un lugar de la costa situado en las proximidades de lo que después sería Veracruz, empezó la conquista de México. Había creído que tendría que habérselas con tribus; mas ahora veía que tenía que conquistar un Imperio. Había supuesto que tendría que medir sus fuerzas con grupos de salvajes bárbaros, mas ahora se daba cuenta de que luchaba contra un pueblo muy civilizado. Había esperado que en su camino vería rudimentarios poblados y chozas; mas ahora surgían ante él, en la llanura, inmensas ciudades con templos y palacios. El hecho de que después de tales encuentros y tal perspectiva no vacilase en su designio de someter a aquel pueblo, demuestra cuál era la índole de aquellos hombres a los que la posteridad condenaría a la execración y al olvido si fracasaban. No podemos narrar en todos sus detalles los episodios de esta conquista temeraria, insensata, que en sólo tres meses colocó a Cortés ante la capital de Moctezuma. Venció los obstáculos del terreno, del clima y las enfermedades desconocidas. Luchó contra unos treinta o cincuenta mil indios y los venció. Su fama de invencible corre de ciudad en ciudad. En él se unen el más exacto conocimiento del arte militar con la conducta más enérgica y en todo demuestra una gran agudeza política. Así, despide a los emisarios de Moctezuma con ricos presentes, incita a luchar entre sí a los distintos pueblos vasallos del emperador de los aztecas y sabe dominar en poco tiempo a un pueblo como los tlaxcaltecas, haciendo de ellos sus aliados y amigos. Persigue una meta, y, obsesionado, no le retienen ni las amenazas ni las súplicas de Moctezuma, que por último le ruega —él, que disponía de más de cien mil guerreros— que se abstenga de hollar la capital de su reino.

Difícil de explicar es esta triunfal y velocísima carrera. La fuerza de Cortés residía en la unión de una fama verdaderamente mítica con la superioridad de saber conducir la guerra de una forma organizada, disciplinada. Aquí —como dice un historiador— estaban de nuevo los griegos contra los persas. Pero en este caso los «griegos» habían reforzado su disciplina con las nuevas armas de fuego, terribles para el enemigo. Además poseían aún otro elemento de combate que aterrorizaba a los indios: los caballos, gigantescos y fabulosos seres. A los ojos de los indígenas, caballo y jinete parecían un solo ser, y ni siquiera perdían su temor supersticioso cuando cogían a uno de estos animales, hasta tal punto que no fue eficaz la medida que adoptó uno de los consejeros del rey, que mandó cortar en pedazos un caballo y mandar sus trozos a todas las ciudades del reino. De este modo se aproximó rápidamente el día de la conquista de la capital, 8 de noviembre de 1519, conquista que sólo era una ocupación. Pero una vez instalado en la metrópoli mexicana, el hallazgo del tesoro con que tanto había soñado de joven, y su precipitación de colocar prematuramente el signo de la Cruz en los templos de los dioses aztecas, fueron causa de múltiples complicaciones que estuvieron a punto de malograr la empresa.

El 10 de noviembre de 1519, tres días después de la entrada en la capital, Cortés pidió al emperador azteca permiso para instalar una capilla en uno de los palacios que habían asignado para el alojamiento de los españoles. Le fue concedido inmediatamente y Moctezuma incluso le mandó unos artesanos indígenas para que les ayudasen. Los españoles, mientras tanto, iban estudiando el terreno y pronto observaron que en una parte de los viejos muros de aquella estancia se veían huellas recientes de argamasa, y, con la experiencia adquirida por muchos hallazgos, sospecharon al punto que allí se ocultaba una puerta. Y aunque por el momento eran huéspedes del emperador, sin el menor escrúpulo de conciencia comenzaron a derribar el muro. Pronto descubrieron, en efecto, una puerta, que abrieron inmediatamente, y fueron en busca de Cortés. Cuando éste echó una mirada a la estancia recién abierta tuvo que cerrar los ojos. Se hallaba ante una sala llena de las más ricas telas, de joyas, de toda clase de enseres preciosos, plata y oro, no solamente en objetos maravillosamente labrados, sino en lingotes. Bernal Díaz, el cronista, escribe: «Yo era muy joven y me parecía que todas las riquezas del mundo se hallaban en aquella estancia».

Estaban ante el tesoro de Moctezuma; mejor dicho, el del padre de Moctezuma, aumentado por las adquisiciones del hijo. Cortés demostró gran inteligencia al ordenar que fuera tapada inmediatamente la puerta, pues él no se hacía ilusiones debido a lo arriesgado de su situación. Sabía que estaba sobre un volcán que podía estallar en cualquier momento. La audacia de aquel pequeño grupo de españoles, encerrados en aquella ciudad gigantesca, que se calcula tenía 65.000 casas, no conocía límite. Pues ¿con qué probabilidades de triunfo podían contar? ¿Cómo acabaría su aventura? ¿Tenían la menor perspectiva de poder sacar de la metrópoli donde estaban encerrados aquellos tesoros tangibles? ¿Estarían tan ciegos para creer que podrían apoderarse algún día de aquel Imperio y que su colonización iba a serles tan fácil como lo había sido la de las islas salvajes del Nuevo Mundo hasta entonces conquistadas? Sí, en efecto; estaban tan ciegos. Pero su ceguera, llevada por Cortés, nunca salió de las posibilidades de una política audacísima, pero muy realista, aunque tal política hoy nos parezca pueril. Sólo había un medio de afianzar su posición en la capital, un medio al que sólo pueden recurrir unos aventureros y sólo unos conquistadores audaces pueden ejecutar.

Cortés había comprendido la significación casi sagrada de la persona de Moctezuma, cuyas órdenes, por perniciosas o absurdas que fuesen, eran fanáticamente obedecidas. Por lo cual dedujo que si se apoderaba de la persona del emperador eliminaba todo peligro de actitud hostil por parte de sus súbditos. Y así, cuando hubo transcurrido un plazo prudencial, invitó a Moctezuma a trasladarse a su palacio y a unir, por lo tanto, la residencia imperial con la suya. Fundamentaba tal petición en razones en las que iban mezcladas la súplica y la amenaza —en las puertas de la residencia real hacían guardia sus mejores caballeros completamente armados—, y Moctezuma, en un momento de cobardía, cedió. Aquella misma noche, los padres Olmedo y Díaz celebraban la santa misa en la capilla recién instalada en una estancia contigua a la del tesoro, del cual cada uno de los españoles que allí rezaban se creían con derecho a una buena participación. A la derecha estaba sentado el propietario del tesoro —emperador en medio de su Imperio y simple rehén en manos de un puñado de hombres—, que se limitaba a escuchar palabras de consuelo para atenuar lo indigno de su situación. Bernal Díaz observa que los españoles permanecían serios y dignos durante el oficio, «en parte por el oficio mismo y en parte por ejercer influencia edificante sobre los paganos sumidos en la oscuridad de las tinieblas».

Todavía no se había producido el gran cambio en los éxitos de Cortés. Aún parecía que todos sus golpes habían de triunfar, pero pronto, y en breve lapso de tiempo, se produjeron tres acontecimientos que cambiaron por completo la situación. Los primeros contratiempos surgieron en las propias filas de los españoles. Cuando Cortés hubo hecho prisionero a Moctezuma, ya no vio motivo alguno que le impidiera tocar el tesoro. El infeliz emperador intentó conservar su dignidad manifestando que regalaba todo aquel tesoro al gran soberano de Cortés —a Su Majestad hispana—, uniendo a ello el juramento de ser su fiel vasallo, cosa que no representaba gran mérito habida cuenta de su situación. Cortés mandó trasladar el tesoro a una de las grandes salas, para valorarlo. Los españoles tuvieron que construir ellos mismos las balanzas y pesas, pues los aztecas, grandes matemáticos, no conocían los sistemas de peso ni el valor total. Y así hallaron que era de unos 162.000 pesos oro, suma que, según cálculo hecho el siglo pasado, equivalía a unos 6.300.000 dólares. En el siglo XVI era esto una cantidad tan fabulosa que podemos suponer con bastante fundamento que ningún soberano europeo tenía atesorada tal suma en aquella época. ¿Era extraño, pues, que los soldados se volvieran locos al calcular su participación proporcional?

Pero llegado este momento, Cortés se opuso a una participación igualitaria. ¿Era injusto? Por lo menos fue hábil. Desde luego, él había marchado a Ultramar por encargo de Su Majestad el rey, que con razón tenía derecho a una participación; pero él, Cortés, había equipado los barcos con su dinero, contrayendo muchas deudas que un día tendría que pagar. Por eso, Cortés dispuso que una quinta parte del tesoro correspondería al rey de España, otra quinta parte a él; otra quinta parte la reservaba a Velázquez, como gobernador que era, y para aplacarlo, ya que no había obedecido sus órdenes, huyendo de su jurisdicción con todos los barcos; otra quinta parte, para los caballeros, artilleros, arcabuceros, ballesteros y la guarnición que había dejado en la costa de Veracruz. Quedaba, pues, una quinta parte para repartirla entre los soldados, a cada uno de los cuales tocaba 100 pesos oro. ¡Aquello era una miseria para lo que habían hecho, una limosna para quienes habían contemplado todo el tesoro! Los soldados estaban a punto de amotinarse y llegaron a producirse duelos sangrientos, cuando intervino Cortés, con más elocuencia que severidad, «con aquellas palabras convincentes que sabía emplear en cada caso —dice uno de sus soldados—, y los convenció». Cortés supo pintar en las frágiles paredes de su fantasía una ganancia mucho mayor que la que ellos mismos soñaran.

Por consiguiente, de todo el tesoro sólo una quinta parte se repartió por igual. Las otras cuatro, destinadas al rey, al gobernador y las de Cortés y sus hombres escogidos, quedaron bien guardadas en el palacio. Lo que sucedió pocos meses después fue mucho más serio. Cortés supo, por el capitán que había dejado en la costa, que al mando de Pánfilo deNarváez, y por orden de Velázquez, habían desembarcado en Veracruz tropas que llevaban la orden de destituirle y conducirle prisionero a Cuba, para responder de un delito de rebelión manifiesta y por extralimitarse en el desempeño de sus funciones. Pánfilo de Narváez fue un militar y conquistador español, nombrado adelantado y gobernador de la Florida. El origen de su nacimiento ha sido discutido desde hace siglos, barajándose Valladolid y Navalmanzano (Segovia). Ya en el siglo XVII, el cronista Antonio de Herrera y Tordesillas escribía en sus Décadas: «Pánfilo de Narváez, natural de Tierra de Cuéllar para acudir a Diego Velázquez, por ser de Cuéllar, y Pánfilo, no como algunos quieren de Valladolid, sino de Tierra de Cuéllar, del Lugar de Navalmancano, adonde hay hidalgos de este apellido». Su origen segoviano, como natural de Navalmanzano es entre historiadores la opción más acertada.

Por otro lado, es Bernal Díaz del Castillo uno de los pocos que apunta su nacimiento en Valladolid. También se ha demostrado la vecindad de la familia Narváez en Navalmanzano en tiempos del adelantado, perteneciendo a esta familia y siendo sobrino de Pánfilo, Antonio Velázquez de Narváez, también conquistador, que fue hijo de María de Narváez, hermana del adelantado y de Rodrigo Velázquez, pariente de Diego Velázquez de Cuéllar, adelantado y primer gobernador de Cuba. Cortés se enteró también de otros detalles increíbles. Los dieciocho barcos de Narváez traían 900 hombres, entre ellos 80 jinetes, 80 arcabuceros y 150 ballesteros, además de numerosos cañones. Cortés, metido en su polvorín de la ciudad de México, se veía atacado por un ejército de propios compatriotas que venían a su encuentro con fuerzas mucho mayores que las suyas y que representaban el mayor ejército que hasta entonces se había empleado en la conquista del Nuevo Mundo. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Todos los que hasta entonces habían creído que los triunfos de Cortés se debían únicamente a su suerte, a su audacia y al hecho de que sus adversarios fueran unos pobres indios mal equipados, tuvieron que cambiar de opinión. Cortés decidió salir al paso de Narváez y combatirle.

¿Con qué? Se atrevió a dejar a uno de sus oficiales, Pedro de Alvarado, como jefe de guarnición y guardián de Moctezuma, el rehén más precioso, con las dos terceras partes de su ejército, y él, con el tercio restante, que eran ¡setenta soldados!, salió al encuentro de los buques de Narváez. Antes de salir de la capital convenció a Moctezuma del gran castigo que iban a sufrir los traidores de su propio pueblo, de tal modo que aquel vacilante príncipe se atemorizó aún más y no escuchó a sus consejeros, que intentaban que se sublevara en un momento tan oportuno. El pobre Moctezuma intentó calmar a Cortés, y en su litera —bien guardado por Alvarado— le acompañó hasta el dique exterior y lo despidió abrazándolo y haciéndole presentes sus buenos deseos. Y así se lanzó Cortés, con su flamante ejército, mejor dicho, sus improvisadas fuerzas, que con los refuerzos indios alcanzaban la cifra de 266 hombres, a la llanura, a «tierra caliente». La lluvia arrecia y brama el temporal. Los exploradores hacen saber a Cortés que Narváez ha alcanzado Cempoala. Sólo el curso de un río le separa ya de su adversario. Narváez, mientras tanto, con acierto y experiencia bélica, intenta bajar por la noche a las riberas para enfrentarse con Cortés, pero el violento temporal provoca el descontento de sus soldados. Convencido de que aquella noche no cabe esperar un ataque de Cortés y confiando en la superioridad de sus armas, se retira de nuevo a la ciudad.

Narváez se equivocó. Cortés, vadeando el río, sorprende a los centinelas en la noche de Pentecostés del año 1520, y al grito de guerra «Espíritu Santo», sus mal armadas huestes, con él a la cabeza, penetran en el campamento de Narváez, colmado de armas y de hombres. La sorpresa fue total, y tras breve y terrible lucha, iluminada por el resplandor de los incendios y los fogonazos de aquellos cañones que solamente podían disparar una vez, conquistaron el campamento. Narváez se defiende en la torre de un templo, pero una lanza le alcanza el ojo izquierdo. Y a su grito de dolor sigue el de victoria de Cortés. Más tarde se decía que los cocuyos, unos escarabajos luminosos bastante grandes, habían intervenido en favor de la justa causa de Cortés, presentándose de repente en bandadas y volando ante los defensores de la plaza de tal modo que éstos creyeron que se aproximaba todo un ejército dotado de potentes armas de fuego. La victoria se decidió al punto a favor de Cortés, y el alcance de la misma quedó patente cuando la mayoría de los vencidos se declararon dispuestos a servirle cuando él se hizo cargo del rico botín de cañones, arcabuces y caballos y, por último, cuando comprobó que, por vez primera en la historia de la campaña de México, podía verse realmente al frente de una tropa poderosa. Pero los triunfos que de modo tan sorprendente lograra el audaz y escaso puñado de hombres, no los superarían ahora las más nutridas y mejor pertrechadas tropas.

Los españoles marchaban bajo la enseña de la Cruz y al grito de «Espíritu Santo», invocación que les había guiado en su lucha más importante. Cruces y más tarde iglesias iban jalonando sus caminos. Se confesaban antes de cada batalla, y los sacerdotes celebraban misas solemnes después de cada victoria, intentando convertir a los aztecas. No es este lugar de examinar la importancia de la obra de los misioneros. En este libro solamente nos interesa poner en claro que con la invasión del reino de los aztecas los españoles ya no luchaban con salvajes cuya religión consistiera en ritos primitivos y costumbres fáciles de cambiar, en un animismo elemental, en una adoración bárbara de los fenómenos de la Naturaleza y de los espíritus, sino que se hallaban ante una religión culta que, aunque en su conjunto fuese politeísta, manifestaba tendencias monoteístas en los dos dioses principales, Huitzilopochtli y Quetzalcoatl, de gran influencia sobre toda la cultura por sus estrechas relaciones con el arte del calendario que todo lo regulaba; y esta influencia de la religión en la vida de los hombres sólo se había dado en las regiones más desarrolladas y universales.

El error de los conquistadores y sus sacerdotes consistió en que se dieron cuenta de esta realidad demasiado tarde. Pero, ¿acaso podían verla? Recordemos el mundo de principios del siglo XVI. Copérnico no había publicado su nueva cosmología y los grandes escépticos Galileo y Giordano Bruno no habían nacido aún. No había ningún arte fuera de la Iglesia, ni ciencia ni vida posibles sin ella. El sentir y pensar del mundo occidental eran cristianos; y con tal visión del mundo, con una fe tan absoluta en la infalibilidad de la Iglesia, con tal compenetración en su existencia eterna y en su capacidad redentora, era inevitable la más absoluta seguridad. Todo lo que no era cristiano era pagano, y como tal, y en su propio interés, había de ser combatido. Esta norma fundamental de los hombres del siglo XVI les impedía reconocer el valor de unas ideas aprovechables, aunque distintas a las suyas, por haber nacido de otro concepto del mundo. Su carencia de una amplia y matizada visión no permitió a los conquistadores de México comprender los claros indicios de una vida social bien dispuesta y desarrollada, ni apreciar los profundos conocimientos que los aztecas tenían sobre la educación y la enseñanza, ni los asombrosos conocimientos de los sacerdotes aztecas en materia de astronomía.

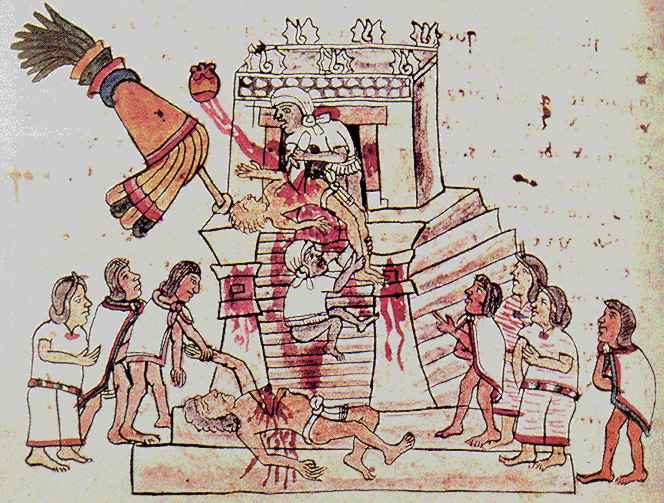

No vieron que no se trataba de unos salvajes, ni los adelantos de su cultura, patentes, por ejemplo, en la disposición de las ciudades, en sus sistemas de ordenar el tráfico y transmitir las noticias y en la construcción de suntuosos edificios sagrados o profanos. En la rica ciudad de México, con sus lagunas, diques, calles e islas flotantes de flores —las «chinampas» que aún vio Alexander von Humboldt—, no veían más que fantasmagorías del diablo. Desgraciadamente, la religión azteca tenía una característica que llenaba de terror a cuantos veían sus huellas y les hacía creer que, efectivamente, todo aquello era obra del diablo. Se trataba de los sacrificios humanos que efectuaban en masa y en los cuales los sacerdotes arrancaban el corazón a las víctimas aún vivas. Pero lo cierto es que el aspecto de la religión azteca supera con mucho todo cuanto jamás se ha visto en el mundo en este sentido. Efectivamente, en la civilización azteca se daban considerables valores junto con prácticas horripilantes. Y los fanáticos no podían ver ambas cosas unidas en una misma cultura. Por eso no comprendieron que, a diferencia de los salvajes que habían encontrado Colón, Vespucio y Álvarez Cabral, los aztecas eran un pueblo al que se podía humillar hasta un determinado límite, tras el cual se tropezaba con su religión; no supieron reconocer que bajo la protección de sus armas podían permitirse todos los horrores, crueldades y crímenes, excepto uno: el sacrilegio de los templos y los dioses. Y fue precisamente esto lo que hicieron, imprudencia que estuvo a punto de arrebatar a Cortés todo el fruto de sus conquistas militares y políticas.

Es digno de señalarse el hecho de que en el séquito de Cortés no fueran los sacerdotes quienes se mostraran más fanáticos. Los padres Díaz y Olmedo, especialmente el último, desempeñaban su misión con una prudencia guiada por una gran comprensión política. Según todas las noticias, era el mismo Cortés —acaso por deseo subconsciente de justicia— el primero en intentar la conversión de Moctezuma, Mas el emperador le escuchaba con cortesía, y cuando el conquistador, en su panegírico, comparaba los sangrientos sacrificios de los aztecas con la fe pura y sencilla de la misa católica, Moctezuma hacía ver que a él le parecía menos execrable sacrificar personas que consumir la carne y la sangre del mismo Dios, opinión que no sabemos si Cortés tenía capacidad dialéctica para combatir. Cortés fue todavía más lejos. Pidió permiso para visitar uno de los grandes templos. Tras muchas vacilaciones, y después de que Moctezuma hubo consultado con sus sacerdotes, le fue concedido. Cortés subió inmediatamente el gran teocalli situado en el centro de la capital, no lejos del palacio donde se alojaba; y una vez allí dijo al padre Olmedo que aquel sería el lugar más apropiado para colocar la cruz, pero el sacerdote lo desaconsejó. Vieron también la losa de jaspe donde se sacrificaban las víctimas humanas con un cuchillo de obsidiana y la imagen del dios Huitzilopochtli, de terrible aspecto para los españoles y sólo comparable con las máscaras del diablo que la Iglesia representaba desde tiempos primitivos. Una gran serpiente cubierta de perlas y piedras preciosas rodeaba el cuerpo del dios.

Bernal Díaz, que presenciaba todo aquello, apartó la vista, atemorizado, pero vio algo mucho más terrible aún: las paredes laterales de la sala estaban salpicadas de sangre humana coagulada. «El mal olor —escribe— era más penetrante que el de los mataderos de Castilla.» Luego volvió a mirar el ara de los sacrificios y observó que allí había tres corazones humanos que en su imaginación sangraban aún y echaban vapor. Cuando hubieron bajado las innumerables escaleras, vieron un enorme osario que llegaba hasta el techo. En él, bien ordenados en pilas sostenidas con tablas, estaban los cráneos de las víctimas. Un soldado calculó que habría unos 136.000. Poco después pasó la etapa de las súplicas y llegó la de las exigencias rápidas, apoyadas con amenazas. Cortés ocupó una de las torres del gran teocalli. Después de su visita a la torre solía proferir palabras imprudentes, injuriosas para la religión azteca y Moctezuma estaba sumamente preocupado. En una ocasión, Moctezuma llegó a excitarse y se atrevió a decir que su pueblo no lo toleraría. Cortés, obstinado, ordenó que se limpiara el templo, mandó colocar un altar y sobre él una cruz y una imagen de la Virgen. Desaparecieron el oro y las joyas —ocioso averiguar su paradero— y las paredes fueron adornadas con flores. Cuando se cantó el primer Tedeum ante todos los españoles congregados en la gran escalinata y en la plataforma del teocalli, cuéntase que lloraban de alegría por haber logrado aquel triunfo de la Cruz.

Sólo faltaba un paso para que se agotase la paciencia de aquel pueblo. Y tal paso se dio. Contémoslo en pocas palabras. Cuando Cortés estaba ausente de la capital, con motivo de su victorioso encuentro con Narváez, una delegación de sacerdotes aztecas pidió permiso a su sustituto Alvarado para celebrar en el gran teocalli, en una de cuyas torres se hallaba la capilla española, la fiesta de la ofrenda de Incienso a Huitzilopochtli, que se verificaba todos los años con canciones y bailes religiosos. Alvarado lo permitió previas dos condiciones: que los aztecas no hicieran sacrificios humanos, y que acudieran sin armas. El día de la fiesta se presentaron unos seiscientos aztecas —las indicaciones sobre el número difieren mucho—, casi todos ellos pertenecientes a la más alta nobleza, y sin armas, pero adornados con sus más ricas vestiduras y sus joyas más preciosas; así comenzó la ceremonia. Un número respetable de españoles se mezcló entre ellos, y cuando la fiesta alcanzaba su punto culminante, a una señal convenida, los españoles se lanzaron sobre los aztecas y ¡los asesinaron a todos! Tal actitud, completamente incomprensible, no tiene la menor justificación, ni siquiera desde un punto de vista político. Un testigo observa: «La sangre corría a raudales como el agua cuando hay una gran lluvia».

Cuando Cortés regresó de su victoriosa expedición con poderosa tropa halló una ciudad completamente cambiada. Poco después de aquella matanza de aztecas, el pueblo se había sublevado, proclamó emperador a un hermano de Moctezuma, llamado Cuitlahuac, en sustitución del emperador prisionero, y desde aquel momento se puso cerco al palacio donde residía Alvarado. Cuando llegó Cortés, la situación se había hecho muy crítica y era preciso relevar a Alvarado. Pero levantar el cerco suponía caer en la trampa. Cada intento de Cortés se convertía en una victoria pírrica. Destruía trescientas casas, pero los aztecas le destruían todos los puentes para la retirada; incendió el gran teocalli, pero los aztecas asaltaron con nuevo furor el fortín. Moctezuma, hombre casi incomprensible, que tenía un gran historial guerrero —había tomado parte en nueve batallas, probablemente como combatiente— y bajo cuyo gobierno el Imperio azteca alcanzó el máximo esplendor y poderío, desde la entrada de los españoles había perdido toda su voluntad. Ahora se ofreció nada menos que como mediador. Cubierto con todas las insignias de su cargo imperial, habló a su pueblo, que respondió ¡arrojándole piedras! El 30 de junio de 1520 murió Moctezuma II, gran emperador de los aztecas, prisionero de los españoles.

Con esto, el peligro que los españoles corrían aumentaba, porque su última esperanza, la persona del emperador, ya no era una baza en el juego. Entonces empezó para Cortés su noche más terrible, aquella que en la historia lleva el nombre de «noche triste». ¿No se produciría una sublevación al repartir el tesoro de Moctezuma? Cuando en la «noche triste» Cortés dio orden de romper el cerco y salir de la ciudad, acción desesperada si se piensa que un puñado de hombres tenía que abrirse paso a través de un ejército de decenas de miles de guerreros, hizo extender previamente el tesoro ante sus hombres y dijo con desprecio: —Coged lo que queráis. —Y, como advertencia desdeñosa, añadió—: Pero tened cuidado de no cargaros demasiado. En la noche oscura anda mejor el que va más ligero de carga. Él tomó solamente la quinta parte que correspondía a su señor y que podía concederle la gracia de Su Majestad si era derrotado. Su veterana tropa sabía el valor de su consejo y tomaron pocas cosas. Pero los bisoños procedentes de la tropa de Narváez cargaron con joyas y hasta con barras de oro, que se colocaron en el cinturón y en las botas, de tal modo que a la media hora quedaban rezagados a la retaguardia y andaban fatigosamente. La mayor parte del tesoro quedó con seguridad en el palacio.

Aquella primera media hora de la noche triste —día 1° de julio de 1520— lograron atravesar la ciudad y alcanzar el camino del dique, sin que los aztecas se dieran cuenta —éstos sentían un temor supersticioso a luchar de noche—. Mas cuando oyeron los gritos de los centinelas y los sacerdotes tocaron tambores en la cima de los teocallis, pareció que se hubiera desencadenado el infierno. En efecto, aquello era, literalmente, el infierno. Los españoles, merced a un puente transportable que ellos mismos habían construido, lograron salvar el primer canal. Pero, a poco, comenzó a llover a cántaros, y el ruido del agua que caía se mezclaba con el de los remos de innumerables barcas de guerra, con los gritos desesperados de los españoles que no podían avanzar por aquel suelo fangoso y resbaladizo, con los aullidos de guerra de los aztecas. Pronto comenzaron a caer sobre los españoles piedras y flechas en gran número y saltaron los primeros guerreros indígenas que apenas se distinguían en la oscuridad de la noche y en medio del temporal que se había desencadenado. Se agarraban al cuerpo de los españoles y los atacaban con puñales hechos con agudos trozos de obsidiana, duros y cortantes como el acero.

Cuando la vanguardia de la tropa llegó al segundo punto por donde había de atravesar el canal, supieron que el puente de madera utilizado para el primer paso se había hundido tanto en el fango que no era posible desprenderlo. Y lo que hasta aquel momento fue ordenada retirada se convirtió entonces en franca huida; lo que era tropa convirtióse en desordenado tropel de individuos que luchaban por salvar su vida. A pie o a caballo se lanzaban al foso para alcanzar a nado la otra orilla. El bagaje, las armas y hasta el oro que llevaban se perdieron en la oscuridad de la noche. No es posible describir todos los detalles de esta lucha desenfrenada. Ningún español, ni siquiera Cortés —que según cuentan todos los cronistas realizó numerosas proezas y derrochó valentía—, salió ileso de ella. Al despuntar la mañana, gris y lluviosa, cuando ya había conseguido pasar el dique y los aztecas se dedicaban más a recoger el inmenso botín que a perseguir al enemigo, el conquistador pudo pasar revista a su ejército. Todos los datos que se tienen respecto a las pérdidas de aquella noche son muy dispares. Admitiendo la cifra media, podemos decir que los españoles quedaron reducidos a una tercera parte; y sus aliados tlaxcaltecas, a la cuarta o quinta de sus efectivos anteriores. Además, habían perdido todas las armas de fuego, las municiones y gran parte de las ballestas y caballos. El tropel de Cortés era una sombra espectral de las brillantes y aguerridas huestes con que nueve meses antes entraba en la capital azteca.

Pero aún no había concluido el calvario. Durante ocho días se sucedieron las escaramuzas, en las cuales los españoles intentaban salvarse ganando el territorio de sus aliados los tlaxcaltecas, enemigos mortales de los aztecas, lo más aprisa que podían. Y esto no podía ir tan rápidamente como deseaban, porque sus cuerpos estaban exhaustos, y ahora, además, carecían de comida. Así llegó el vencido tropel, el día 8 de julio de 1520, al valle de Otumba. Su estado era tal que parecía absolutamente imposible que pudieran afrontar la nueva prueba que para desdicha suya les esperaba. Toda la extensión del hondo valle que abarcaba su vista, único camino por donde podían pasar, aparecía llena de guerreros aztecas. En sus ordenadas filas de combate, los españoles podían distinguir los príncipes que mandaban a los soldados aztecas por sus abrigos de plumas multicolores, pues los simples guerreros llevaban corazas de algodón blanco. Dichos jefes parecían aves de color en un campo de nieve. La situación, desesperada, no daba opción a los españoles para reflexionar mucho tiempo; no les quedaba más que una solución: avanzar. No querían ser inmolados como víctimas de guerra a los dioses aztecas, que era el destino reservado a todo prisionero después de cebado en una jaula de madera. Preferible era, pues, buscar la muerte avanzando. Toda esperanza estaba perdida, ya que el número de aztecas se cifraba en unos 200.000 hombres, contra los cuales se enfrentaban unos pocos españoles desprovistos de aquellas armas con cuyos truenos y relámpagos habían conseguido sus primeras victorias. Pero también en esta situación completamente desesperada se produjo un milagro.

Con veinte jinetes formados en tres grupos, dejando en los flancos los restos de la caballería, Cortés irrumpe en aquel mar de soldados aztecas. El surco abierto por éstos es como el de un arado sobre el campo seco, que se cierra cuando la mala hierba cubre la gleba. Cercados entre aquella multitud se sienten atacados por todas partes. Cortés, que lucha en vanguardia, pierde su caballo, monta en otro y es herido por un golpe en la cabeza; pero sigue avanzando. Los enemigos son legión. De pronto, descubren en medio de la multitud, en una colina minúscula, un pequeño grupo de guerreros adornados de manera muy llamativa, todos en torno a una litera en la que Cortés distingue al jefe enemigo, Cihuacu, que se destaca por el banderín de oro que flamea. Entonces se produce el prodigio de Hernán Cortés y digno de un cantar de gesta. Cortés, herido, espolea a su caballo, espera apenas que dos o tres de sus hombres más aguerridos se agrupen en torno a él, y empuñando la lanza y manejando la espada, cabalga por entre la tropa azteca. El enemigo, atemorizado, le abre paso, y rápidamente alcanza al comandante azteca, le atraviesa con la lanza, le arrebata el banderín de oro y lo agita en alto.

Con aquella hazaña la batalla, ya perdida, quedó prácticamente ganada. Los aztecas, al ver sus propias insignias en manos del conquistador blanco, que con ello les parecía más poderoso que sus dioses, emprendieron desenfrenada fuga. Desde aquel momento en que Hernán Cortés agitó el preciado trofeo, México estuvo perdido para los aztecas. El Imperio del último Moctezuma había desaparecido. Para terminar este capítulo, transcribiremos las palabras del historiador: «Sea cual fuera la apreciación moral de la conquista, como hazaña bélica no podemos menos de admirarla. El simple hecho de que un puñado de aventureros, mal armados y equipados, pudieran desembocar en las costas habitadas por una tribu poderosa, fogosa y guerrera… sin conocer el idioma, ni el país, sin mapas, ni brújulas… sin saber siquiera si el próximo paso los conduciría a una tribu enemiga o a un desierto, y que, a pesar de haber sido vencidos casi en su primer encuentro con los indígenas, siguieran luchando y avanzaran sin cesar hasta penetrar en la capital del reino, demostrando cada vez mayor firmeza hasta apoderarse del emperador, hacer asesinar a sus ministros ante los ojos de sus súbditos; y que al ser diezmados y arrojados de la ciudad, reunieran sus restos de combate y después de seguir un plan inteligente y audaz consiguieran adueñarse de nuevo de la capital y dominar el país; el que todo esto, repetimos, pudiera hacerlo un puñado de aventureros es una hazaña que raya en el milagro y sin par en el libro de la Historia, demasiado llamativo incluso para la verosimilitud mínima que exige una novela».

Para tener una visión más completa, digamos aún que el pueblo azteca, antes de su derrota definitiva, en los meses que siguieron a la batalla de Otumba, conoció todavía una verdadera grandeza que con Moctezuma no se hubiera podido sospechar, y tal como correspondía a aquellos «romanos» de América, es decir, lo mismo que se había manifestado antes de la llegada de Cortés. El emperador Cuitlahuac murió de viruela a los cuatro meses y le sucedió Cuauhtémoc, de veinticinco años de edad. Éste defendió la capital del país con tal tenacidad que, a pesar de los nuevos refuerzos con que Cortés contaba, le causó mayores pérdidas que cualquiera de los jefes aztecas anteriores. Pero el inevitable final era la destrucción de México; se incendiaron las casas, se derrumbaron las estatuas de los dioses, se cubrieron los canales —México hoy día, ya no es una Venecia— y, por último, Cuauhtémoc cayó prisionero y fue torturado y ejecutado por los invasores. Empezaba la cristianización y la colonización del país. En el teocalli, desde cuyas altas escaleras los españoles vieran caer a sus compatriotas, víctimas de los sacerdotes de Cuauhtémoc, con el pecho desgarrado y el corazón arrancado, se elevaba ahora, brillando a lo lejos, una catedral consagrada a San Francisco de Asís. Las casas fueron reconstruidas; a los pocos años, vivían allí ya doscientas familias españolas —la mayoría mestizas— y unas 30.000 familias indias. El país fue distribuido según el sistema de los llamados «repartimientos», lo cual suponía la esclavitud para todos los pueblos que antaño habían pertenecido al Imperio azteca. Sólo los tlaxcaltecas, a cuya ayuda tanto debía Cortés, fueron durante algún tiempo excepción; pero ¿quién había esperado que siguieran siendo siempre libres?